在明清时期的科举舞台上,八股文宛如一颗独特的明珠,散发着神秘而复杂的光芒。它不仅是一种特定的写作形式,更是当时社会、政治与文化交织下的产物,深刻影响着无数士人的命运和思想走向。

起源与发展:漫长历史中的定型

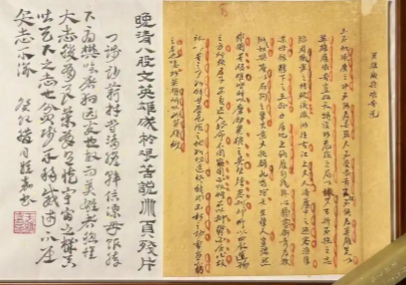

八股文的起源可追溯至宋代经义。北宋王安石变法后,进士选拔采用经义考试,当时文体尚无固定规格和对仗要求。明代洪武十七年(1384年),科举取士采用朱熹注解,但文章格式尚未成熟。直到明宪宗成化年间(1465—1487年),八股文的格式才逐渐形成。

清代沿袭明代制度,八股文成为科举考试的主要内容。1898年戊戌变法后,八股文虽被短暂废除,但不久又恢复。直到1901年八国联军侵华战争后,清政府宣布废除四书五经的八股文,八股文制度才最终退出历史舞台,历经五百余年的兴衰。

结构与格式:严谨框架下的创作

八股文由八个固定部分组成,分别是破题、承题、起讲、入题(或入手)、起股、中股、后股、束股。破题用一两句话点破题目要义;承题承接破题意义,进一步阐述;起讲为议论开始,说明题旨;入题引入正题,开始正式议论。

起股、中股、后股是文章主体部分,每部分包含两股排比对偶的文字,共六股,是八股文的核心内容。束股总结全文,回应开头。例如一篇以“学而时习之,不亦说乎”为题的八股文,破题为“圣人言道,学而后时习之,其心中不亦悦乎”,承题进一步阐述学与习的关系,起讲强调学为立身之本,入题引入孔子以学为教的事例,中股、后股通过正反对比论述学而不习的弊端,束股总结学而时习的重要性。

内容与要求:严格限制下的表达

八股文的题目一律出自四书五经中的原文,内容必须围绕这些经典著作展开。考生需用孔子、孟子的口气说话,模仿古人语气和风格,以显示对经典的尊崇。

对仗工整是八股文的重要特点,后四个部分的对偶文字要求严谨工整。同时,考生不得自由发挥,必须按照题目的字义敷衍成文。这种严格的内容限制,使得八股文往往内容空泛,缺乏深度和创新。

实施原因:统治与选拔的双重考量

从统治者角度看,八股取士主要是为了加强思想控制,统一士人思想和言论,维护封建统治稳定。通过规定严格考试格式和内容,限制考生思维和表达,使其更易被统治阶层掌控和引导。

同时,八股取士也提供了一种相对公平、规范和标准化的选拔人才方式。在一定程度上,它打破了世家大族对官职的垄断,为社会中下层人士提供了上升通道,有助于扩大统治基础。

影响与评价:多元视角下的审视

八股取士对中国文化发展产生了复杂影响。积极方面,在一定时期内保证了考试的公平性和规范性,为寒门子弟提供了通过读书进入仕途的机会,促进了文化知识在社会中的传播;推动了教育发展,使更多人重视读书和学习,促进了学校和书院的兴起。

消极方面,严重束缚了知识分子思想,使其思维僵化,缺乏创新精神,难以产生新思想和学术观点;限制了文学艺术的多样性和创造性,导致文化作品趋于模式化和套路化;使得学术研究偏向于为科举服务,而非追求真理和知识拓展,阻碍了科学技术发展;强化了儒家经典的独尊地位,压抑了其他思想流派发展,使中国文化在一定程度上失去多元性和活力。

八股文作为明清科举的特殊文体,是特定历史时期的产物。它既有其存在的合理性和积极作用,也有不可忽视的弊端。在历史的长河中,八股文已成为过去,但它所反映出的社会、政治和文化问题,仍值得我们深入思考和反思。

在南北朝的纷繁历史中,北魏冯太后宛如一颗璀璨却又极具争议的星辰,以其非凡的政治智慧和果敢的行事风格,在历史舞台上留下了浓墨重彩的一笔。她的一生充满了传奇色彩,从...

2025-04-22 古代科举:三年一考的制度密码在古代中国,科举制度宛如一座巍峨的灯塔,照亮了无数读书人前行的道路,成为他们实现人生抱负、改变命运的重要途径。而“古代科举几年一次”这一话题,更是揭开这一制度神...

2025-04-22 薛道衡:跨越南北朝与隋朝的文坛巨擘在历史的长河中,许多人物的人生轨迹跨越了多个朝代,薛道衡便是其中一位。他活跃于南北朝末至隋朝时期,在文学领域留下了浓墨重彩的一笔,其经历与创作见证了时代的变迁。...

2025-04-22 秦怀公身边的四个人:权力漩涡中的命运浮沉在战国那段风云变幻、诸侯纷争的岁月里,秦国历经诸多波折,“四代乱政”便是其中一段黑暗时期。秦怀公身处这一复杂的历史阶段,其身边围绕着形形色色的人物,他们的命运与...

2025-04-22 五禽戏与八段锦:传统健身术的差异之美在中华传统养生文化的璀璨星河中,五禽戏与八段锦犹如两颗耀眼的明珠,各自散发着独特的光芒。它们虽都旨在促进身体健康、实现身心平衡,但在起源、动作特点、功效以及适用...

2025-04-22 百家争鸣:春秋战国思想盛宴的成因与回响在华夏文明的历史长河中,春秋战国时期宛如一座璀璨的思想宝库,“百家争鸣”便是其中最为耀眼的明珠。这一时期,不同学派如雨后春笋般涌现,各家思想相互碰撞、交相辉映,...

2025-04-22 糜夫人:蜀汉风云中的家族纽带在波澜壮阔的三国历史画卷中,糜夫人虽非绝对主角,却因独特身份和传奇经历,成为蜀汉历史中不可忽视的存在。她背后的家族关系以及自身事迹,为那段历史增添了别样色彩。家...

2025-04-22 杜伏威麾下:隋末唐初的猛将群英谱隋末唐初,天下大乱,英雄豪杰纷纷揭竿而起,在这波澜壮阔的历史舞台上,杜伏威及其麾下猛将如璀璨星辰,闪耀着独特光芒。他们凭借非凡的勇武和卓越的军事才能,在乱世中闯...

2025-04-22 夏元吉:忠直之臣的跌宕结局在明朝的历史长河中,夏元吉宛如一颗璀璨却又历经风雨的星辰,其结局充满了波折与传奇色彩,令人感慨万千。直言进谏,含冤入狱夏元吉为人正直,心系国家与百姓。永乐十九年...

2025-04-22 魏良辅:以曲律为笔,绘就昆曲艺术新画卷在明朝戏曲发展的璀璨星河中,魏良辅宛如一颗耀眼的巨星,以其卓越的才华和不懈的努力,为昆曲艺术的崛起奠定了坚实基础。而他的代表作品《曲律》,更是成为了昆曲发展史上...

2025-04-22 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘