在中国佛教天台宗的千年传承中,智者大师(智顗)与慧思禅师的师徒关系堪称典范。一位是被称为“东土释迦”的宗派开创者,一位是隐居南岳、气吞诸方的禅门宗匠,二人以《法华经》为纽带,共同铸就了中国佛教思想史上最璀璨的篇章。

一、南岳尊者:从俗世少年到禅门宗匠

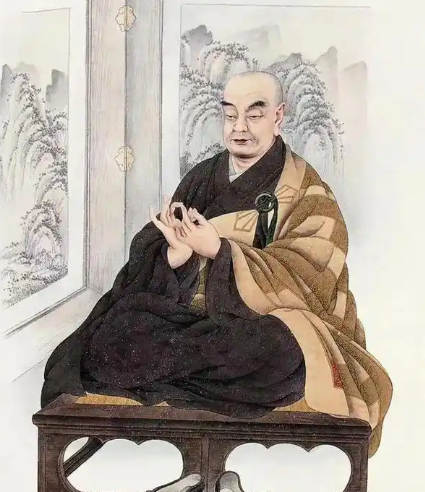

慧思禅师(515-577年),俗姓李,河南上蔡人,被后世尊称为“南岳尊者”“思大和尚”。其佛缘早显,幼时持《法华经》入冢诵读,竟感普贤菩萨摩顶而去,顶上隆起肉髻,自此坚定了出家之志。十五岁正式剃度后,他参学于河南慧文禅师门下,因慨叹“虚受法岁”,闭关苦修,终得“法华三昧”之境。

慧思的修行风格独树一帜。他晚年隐居南岳峰顶,结茅蓬而居,三十余年未曾下山。面对志公禅师“为何不下山度人”的疑问,他以“三世诸佛被我一口吞尽”作答,展现出“体用不二”的禅宗境界。这种“自利即是利他”的修行理念,既成就了其个人证悟,也为后世弟子提供了思想源泉。

二、师徒因缘:从光州问道到天台开宗

陈天嘉元年(560年),二十三岁的智顗远赴光州大苏山,拜谒慧思禅师。此时的智顗已研习律藏、通达方等,却因“虚受法岁”之叹,亟需突破。慧思为他开演“四安乐行”,示以普贤道场,智顗日夜勤习,竟在诵《法华经·药王品》时豁然开悟。慧思当即赞叹:“非尔弗感,非我莫识。”这段“以心传心”的师徒对话,奠定了天台宗“止观双修”的核心法门。

慧思对智顗的期许远不止于个人证悟。他预言:“昔在灵山,同听《法华》,宿缘所追,今复来矣。”并嘱托其“传灯化物,莫作最后断种人”。三年后,慧思更命智顗代讲筵席,将弘法重任托付于他。这种“师徒共命”的传承方式,既体现了慧思的胸襟,也彰显了智顗的担当。

三、思想传承:从法华三昧到止观体系

慧思与智顗的师徒关系,本质上是《法华经》思想的延续与升华。慧思以“法华三昧”为核心,提出“定慧双修”的修行路径;智顗则在此基础上,构建了“一念三千”“三谛圆融”的天台宗思想体系。

法华三昧的深化

慧思在《法华安乐行义》中提出“口说、意行、身业”三业并修的修行法门,强调“持经如持明咒,无量功德”。智顗在《法华文句》中进一步阐释:“一念心起,即具三千性相。”这种对《法华经》的创造性诠释,使天台宗成为以《法华经》为根本教义的宗派。

止观双修的实践

慧思曾言:“定慧等持,名止观庄严。”智顗则将其发展为系统的止观理论,在《摩诃止观》中提出“二十五方便”“十乘观法”等修行次第。这种“止观双运”的修行模式,既继承了慧思的禅法精髓,又融入了南朝佛教的义学传统,成为天台宗的标志性特征。

判教体系的建立

慧思虽未明确提出判教理论,但其“法华为宗”的思想为智顗的“五时八教”判教奠定了基础。智顗在《法华玄义》中,将佛教经典分为五时八教,确立了《法华经》的“纯圆独妙”地位。这一判教体系,既是对慧思思想的继承,也是对南北朝佛教义学的总结。

四、历史回响:师徒精神与天台宗的千年传承

慧思与智顗的师徒关系,不仅是个人修行的典范,更是天台宗千年传承的精神纽带。慧思的“气吞诸方”与智顗的“东土释迦”相映成趣,前者以隐修证悟为宗,后者以弘法利生为任,共同塑造了天台宗“解行并重”的宗风。

慧思的隐修精神

慧思晚年隐居南岳,以“三世诸佛被我一口吞尽”的豪迈气概,展现了禅宗“自证自悟”的修行理念。这种精神深刻影响了智顗。智顗晚年驻锡天台山,虽广开法筵,却始终强调“心佛众生三无差别”的平等观,与慧思的隐修精神一脉相承。

智顗的弘法担当

智顗继承慧思遗志,南下金陵、北至扬州,为陈后主、隋炀帝等帝王讲法,使天台宗成为南北朝至隋唐时期最具影响力的佛教宗派之一。他一生造寺三十六所,度僧四千余人,传业弟子三十二人,其中灌顶、智越等成为天台宗的中坚力量。

宗派思想的延续

天台宗自智顗后,代代相传,至宋代因《金光明玄义》广本真伪之争,分为山家、山外两派。山外派虽一度兴盛,但最终衰微,山家派则延续至今。这一历史进程,既体现了天台宗思想的包容性,也彰显了慧思、智顗师徒精神的深远影响。

在《水浒传》的武力谱系中,李应作为"天富星"的排名争议始终存在——这位独龙岗三庄盟主既未跻身五虎将,又未列入八骠骑,却以梁山...

2025-04-27 阴阳历法的时空对话:冬至节气的农历坐标解码在华夏文明的时空坐标系中,冬至作为"二十四节气"之首,始终游走于太阳历的精准刻度与月亮历的诗意流转之间。这一承载着&...

2025-04-27 丝路烽燧的时空密码:安西四镇读音与历史坐标的双重解码在唐代西域的地理版图上,"安西四镇"(拼音:ān xī sì zhèn,注音:ㄢ ㄒㄧ ㄙˋ ㄓㄣˋ)不仅是军事重镇的代名词...

2025-04-27 士林脊梁与心学灯塔:邹元标的历史坐标与精神遗产在晚明政坛与学术的双重褶皱中,邹元标(1551-1624)犹如一座横跨朝堂与书院的界碑。这位字尔瞻、号南皋的江西吉水人,既以廷杖八十的忠谏者形象载入《明史》,又...

2025-04-27 布莱希特:以理性重构戏剧的马克思主义实践者作为20世纪最具革新精神的戏剧家,布莱希特(Bertolt Brecht)的创作与理论体系彻底颠覆了西方传统戏剧的范式。他以马克思主义为思想内核,以“间离化”为...

2025-04-27 五国相王:周天子权威崩塌的“沉默仪式”战国中期,魏、韩、赵、燕、中山五国君主互称王爵的“五国相王”事件,彻底击碎了周王室延续八百年的宗法秩序。这场以“平等称王”为名的政治博弈,本质是新兴强国对周天子...

2025-04-27 阿瑞斯:从嗜血战神到文明镜像的暴力化身古希腊神话中的阿瑞斯(Ares)以“战争与暴力之神”的身份贯穿人类文明史,其形象既是原始野蛮的具象化,也是权力与毁灭的永恒隐喻。作为奥林匹斯十二主神之一,他承载...

2025-04-27 史坦尼斯为何兵败:从战略僵化到人性困境的全面崩解史坦尼斯·拜拉席恩在《权力的游戏》中的失败,本质上是其“钢铁意志”与现实困境剧烈冲突的必然结果。从黑水河之役到北境征伐,他的每一步决策都暴露出战略短视、人性冷漠...

2025-04-27 阮氏三雄武功水平解析:水泊梁山水陆战场的双重镜像作为《水浒传》中以水战著称的兄弟组合,阮小二、阮小五、阮小七的武功水平呈现出鲜明的“水陆分野”特征。其武力表现既受限于渔民出身的技能结构,又因战场环境与对手差异...

2025-04-27 海洋中的“多面手”:海狮的生存智慧与生态价值海狮作为鳍足类哺乳动物的典型代表,以其独特的外形、高超的生存技能和复杂的社群行为,成为海洋生态系统中不可或缺的一环。从极地到热带海域,这种兼具水陆两栖能力的生物...

2025-04-27 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘