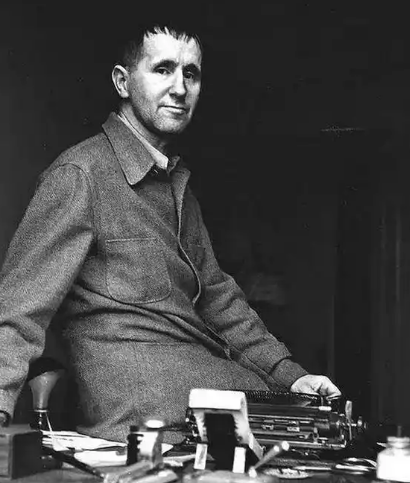

作为20世纪最具革新精神的戏剧家,布莱希特(Bertolt Brecht)的创作与理论体系彻底颠覆了西方传统戏剧的范式。他以马克思主义为思想内核,以“间离化”为技术支点,构建起一种兼具科学理性与社会批判功能的“叙事戏剧”(史诗剧),在戏剧史上开创了第三条道路——既非亚里士多德式的情感共鸣,亦非表现主义的自我宣泄,而是以“理性介入现实”为使命的解放诗学。

一、马克思主义的艺术宣言:科学理性与阶级意识的融合

布莱希特的戏剧观根植于马克思主义的历史唯物主义,其核心命题是“艺术必须与无产阶级共命运”。他批判资本主义社会将艺术异化为麻醉剂的工具,主张通过戏剧揭示社会运行的客观规律,唤醒观众的阶级意识。

艺术功能的重构:

传统戏剧以“移情”为手段,使观众沉浸于虚构的情感体验,而布莱希特认为这恰是资产阶级意识形态的操控术。他提出“教育剧”概念,要求戏剧必须具备“解释世界、改造世界”的认知功能。例如,在《四川好人》中,他通过“沈黛—水达”的双重角色设定,揭示资本主义社会对善行的剥削本质,迫使观众跳出情感共鸣,转而思考制度性压迫的根源。

科学理性的方法论:

布莱希特将马克思主义的科学方法论引入戏剧创作,主张以“解剖现实”替代“再现现实”。他摒弃亚里士多德式戏剧的“三一律”,采用开放型叙事结构,通过场景跳跃、角色旁白、字幕提示等手段,打破“第四堵墙”,使观众意识到戏剧是人为建构的认知模型。例如,在《伽利略传》中,伽利略与学生的对话直接暴露历史叙事的建构性,迫使观众以理性审视科学真理与政治权力的博弈。

二、间离化:打破幻觉的认知革命

“间离化”(Verfremdungseffekt)是布莱希特戏剧理论的核心,其本质是通过技术手段瓦解观众的情感共鸣,恢复其理性批判能力。这一概念融合了马克思的“异化”理论与俄国形式主义的“陌生化”理论,形成了一种政治-审美双重维度的戏剧方法论。

技术手段的革新:

角色疏离:演员需始终意识到自己在“扮演”角色,避免与角色情感同一化。例如,在《大胆妈妈和她的孩子们》中,演员通过直接向观众陈述台词,暴露角色的利益动机,削弱其道德光环。

场景解构:舞台布景拒绝营造沉浸式幻觉,转而采用象征性符号。例如,在《高加索灰阑记》中,灰阑的几何图形作为权力象征物,始终处于舞台中央,提醒观众关注财产分配的制度性矛盾。

叙事干预:通过字幕、投影、歌曲等手段打断叙事连贯性。例如,在《潘蒂拉老爷和他的男仆马狄》中,癫痫症的设定使角色行为脱离“正常”逻辑,迫使观众反思社会规范对人的异化。

认知效应的升级:

间离化的终极目标是培养观众的“社会批判意识”。布莱希特认为,传统戏剧的“卡塔西斯效应”(情感净化)只会巩固现状,而间离化则能打破“虚假意识”,使观众意识到自身处境的可改变性。例如,在《圆头党和尖头党》中,他以荒诞的党派斗争隐喻法西斯主义,通过间离化手法让观众在笑声中反思极权主义的逻辑。

三、叙事戏剧:开放结构的现代性表达

布莱希特的叙事戏剧是对传统戏剧形式的彻底解构,其特点可概括为“非线性叙事、社会模型化、多媒介融合”。这种戏剧形态不仅适应了现代社会的认知需求,更成为一种社会批判的武器。

开放型叙事结构:

叙事戏剧拒绝“悬念—高潮—结局”的封闭模式,转而采用“章节体”结构,每幕戏可独立存在,又共同构成社会全景图。例如,《大胆妈妈和她的孩子们》以战争为背景,通过安娜一家的随军经历,展现战争经济对普通人的剥削,每一幕皆可视为对资本主义战争逻辑的微观解剖。

社会模型化叙事:

布莱希特将戏剧视为“社会实验室”,通过虚构故事揭示普遍性矛盾。例如,《四川好人》中,沈黛的善行在资本主义社会中必然失败,这一寓言模型直指道德与制度的根本冲突。观众在识别模型与现实的对应关系时,被迫思考社会变革的可能性。

多媒介融合的舞台实践:

布莱希特率先将电影蒙太奇、新闻摄影、机械装置等现代技术引入戏剧,创造出一种“总体艺术”(Gesamtkunstwerk)。例如,在《三分钱歌剧》中,他使用留声机播放流行歌曲,打破戏剧与现实的界限;在《伽利略传》中,通过投影展示科学实验数据,强化戏剧的认知功能。

四、历史回响:从流亡到全球化的思想辐射

布莱希特的戏剧革命不仅改变了舞台形态,更重塑了艺术的社会功能。他的理论在20世纪中叶引发了全球范围内的剧场实践,从巴西的“被压迫者剧场”到中国的“探索戏剧”,皆可视为其思想的延伸。

左翼剧场运动的先驱:

巴西剧作家奥古斯托·波瓦(Augusto Boal)的“被压迫者剧场”直接继承了布莱希特的间离化理论,通过“论坛剧场”等形式,使观众从旁观者转变为社会变革的参与者。

中国戏剧的现代性转型:

20世纪80年代,黄佐临等中国戏剧家提出“写意戏剧观”,试图融合布莱希特的叙事戏剧与中国传统戏曲的写意美学。例如,在《桑树坪纪事》中,导演通过“转台”与“歌队”的运用,既保持布莱希特的间离效果,又延续了中国戏曲的程式化表演。

后现代戏剧的隐秘源头:

尽管布莱希特反对非理性主义,但其对“元叙事”的解构、对观众主体性的强调,却为后现代戏剧提供了思想资源。例如,彼得·布鲁克(Peter Brook)的《马拉/萨德》通过戏中戏结构,延续了布莱希特对历史叙事的批判。

在《水浒传》的武力谱系中,李应作为"天富星"的排名争议始终存在——这位独龙岗三庄盟主既未跻身五虎将,又未列入八骠骑,却以梁山...

2025-04-27 阴阳历法的时空对话:冬至节气的农历坐标解码在华夏文明的时空坐标系中,冬至作为"二十四节气"之首,始终游走于太阳历的精准刻度与月亮历的诗意流转之间。这一承载着&...

2025-04-27 丝路烽燧的时空密码:安西四镇读音与历史坐标的双重解码在唐代西域的地理版图上,"安西四镇"(拼音:ān xī sì zhèn,注音:ㄢ ㄒㄧ ㄙˋ ㄓㄣˋ)不仅是军事重镇的代名词...

2025-04-27 士林脊梁与心学灯塔:邹元标的历史坐标与精神遗产在晚明政坛与学术的双重褶皱中,邹元标(1551-1624)犹如一座横跨朝堂与书院的界碑。这位字尔瞻、号南皋的江西吉水人,既以廷杖八十的忠谏者形象载入《明史》,又...

2025-04-27 布莱希特:以理性重构戏剧的马克思主义实践者作为20世纪最具革新精神的戏剧家,布莱希特(Bertolt Brecht)的创作与理论体系彻底颠覆了西方传统戏剧的范式。他以马克思主义为思想内核,以“间离化”为...

2025-04-27 五国相王:周天子权威崩塌的“沉默仪式”战国中期,魏、韩、赵、燕、中山五国君主互称王爵的“五国相王”事件,彻底击碎了周王室延续八百年的宗法秩序。这场以“平等称王”为名的政治博弈,本质是新兴强国对周天子...

2025-04-27 阿瑞斯:从嗜血战神到文明镜像的暴力化身古希腊神话中的阿瑞斯(Ares)以“战争与暴力之神”的身份贯穿人类文明史,其形象既是原始野蛮的具象化,也是权力与毁灭的永恒隐喻。作为奥林匹斯十二主神之一,他承载...

2025-04-27 史坦尼斯为何兵败:从战略僵化到人性困境的全面崩解史坦尼斯·拜拉席恩在《权力的游戏》中的失败,本质上是其“钢铁意志”与现实困境剧烈冲突的必然结果。从黑水河之役到北境征伐,他的每一步决策都暴露出战略短视、人性冷漠...

2025-04-27 阮氏三雄武功水平解析:水泊梁山水陆战场的双重镜像作为《水浒传》中以水战著称的兄弟组合,阮小二、阮小五、阮小七的武功水平呈现出鲜明的“水陆分野”特征。其武力表现既受限于渔民出身的技能结构,又因战场环境与对手差异...

2025-04-27 海洋中的“多面手”:海狮的生存智慧与生态价值海狮作为鳍足类哺乳动物的典型代表,以其独特的外形、高超的生存技能和复杂的社群行为,成为海洋生态系统中不可或缺的一环。从极地到热带海域,这种兼具水陆两栖能力的生物...

2025-04-27 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘