“笔墨等于零”这句话,是当代著名画家吴冠中先生说的。吴冠中对于“笔墨”的理解很清晰,但他自认为这个观点可能有些陈旧。在吴冠中眼里,笔墨是不能脱离画面的,一旦脱离了画面,线条、颜色都是零,笔墨绝不是程式化的东西。很多人不知道该如何理解“笔墨等于零”,其实这句话背后隐藏的寓意不仅仅是用在作画方面。下面可以来看看我们能够从哪些角度探索这句话的含义,帮你找到精髓之处。

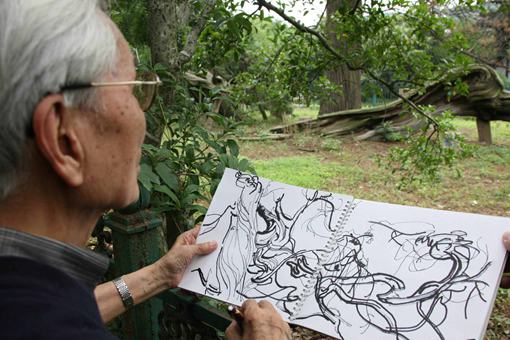

在笔者的印象里,我读初中的时候曾经学习过一篇吴冠中先生所写的文章,大概是介绍有关桥的知识,文章主题明确,语言精练又不失风趣与文学性。当时笔者便想,这位先生虽然是位画家,但文章也写得极好,应当是一位明事理、睿智又和蔼的人。

吴冠中先生生于新文化运动时期,家中并不富裕,反而十分拮据。他早年偏爱文学,但迫于生计,并未专攻文学类专业,反而选择了后日可以养家糊口的电机科。这之后不久,他又转学艺术,投身进作画的道路。吴先生师承多位大家,林风眠、常书鸿、关良等著名画家都是他的老师。

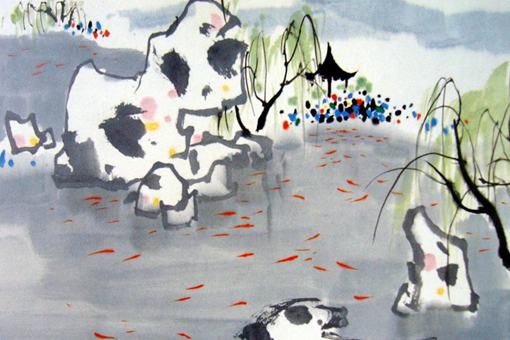

吴先生不仅学习西方油画、水彩画,同时也对中国传统的绘画颇有研究。吴先生通过恩师的教导与点拨,再加上自身的努力与思考,逐渐形成了自己独有的绘画风格。他将传统的中国画与西方绘画理念等相融合,造就了自身别具一格的作品,成为一代大家。

那么,在绘画方面颇有成就的吴先生为何会有“笔墨等于零”的说法呢?这究竟是什么意思呢?

笔墨,便是绘画所用的点、线条、颜色等,线条有苍劲的,有细瘦的,颜色更是多变,赤橙黄绿青蓝紫黑白数不胜数。而“零”又作何解呢?它代表没有价值,没有意义。“笔墨等于零”是吴先生在上个世纪九十年代时提出的一种说法,最早是出自他写的一篇文章,后来他又以此为话题,作了一本书。

吴先生这句话的意思是单独的线条、颜色都是零。单独的一个圆,哪怕它画得再好,再富有技巧,它就是个圆,没有什么深意。单独的一块颜色,哪怕它的颜色再瑰丽,再夺人眼球,它也只不过是一种颜色。没有人可以透过一个圆或者一种色彩明白这个作者到底想表达什么。他更强调的是画面。

他说,“脱离了画面,单独的线条、颜色都是零。”这让笔者想起哲学上讲“整体大于部分之和”中的一个点,即只有有序、合理排列的部分才能达到整体的效果,杂乱、无序排列的部分是比不过整体的。放到这里,就是所有的笔墨,不论是线条,还是色彩,都是为了组成整体的那个画面,都是为了表达画者心中的主题与思想而存在的。

简而言之,笔墨只是作画的工具,是技巧,是辅助的部分,并非根本,一幅画最重要的还是它所蕴含的思想情感与背后的主题。

在笔者看来,“笔墨等于零”的说法很有几分道理,就如同写作和弹奏音乐一样。

一篇好的文章,一本好的书,它能够获得读者青睐,能够深入读者内心,靠的从来不是什么写作技巧,也不是或华丽或朴实的语言,而是它所刻画的意象,是它所反映的主题,是它藏于字里行间的精神与启迪。一首曲子,它能引起人们的共鸣,使听众沉浸其中,凭借的也绝不仅是拉曲子的人华丽的技法,而是歌曲背后的情感。

这些才是文章,才是歌曲的灵魂,才是它们生命的来源。作画也是如此。

而吴先生提出这个说法其实也是基于当时中国画界的人们大多都以笔墨来评判一幅画的好与坏,只注重外在与表面,忽视了一幅画真正的价值所在。吴先生的观点其实是在为中国画的前途开辟道路,是勇于批判陈旧,富有创新精神的举动。

当然也有人指出绘画不能不看笔墨,笔墨有它的价值。这个说法自然没错,笔墨当然有它自己的价值,没有笔墨,没有外在的工具,想要作画也不是一件容易的事。但是吴先生为何要这么绝对地说“笔墨等于零”,完全封杀了笔墨的价值呢?

笔者认为,这类似于当年中国搞新文化运动,故意把中国传统文化贬得一文不值,甚至连孔子比较正确的言论都拿出来批判一样。当时的国人深受中国封建文化影响,如果不加大力度批判,人们又如何会重视,如何会去思考呢?在这里也是一样,如果不说得“狠一点”,其他人也是不会太当回事的。这就是特殊情况下,“矫枉必须过正”。

由此可见,吴先生实在是用心良苦啊。

在南北朝的纷乱局势中,陈朝犹如一颗短暂却璀璨的星辰,而陈文帝陈蒨则是这颗星辰中最耀眼的光芒之一。作为陈朝第二位皇帝,他以卓越的军事才能、贤明的治国之策,为陈朝带...

陈文 2025-12-19 白猿授术与周群传奇:神话与现实的交织在浩如烟海的中国古代神话传说与历史记载中,白猿授术的故事和周群的传奇经历宛如两颗璀璨星辰,散发着独特的魅力。它们不仅承载着古人丰富的想象力,更蕴含着深厚的文化内...

周群 2025-12-11 兵仙之名非虚传:解码韩信军事才华的真实内核在楚汉争霸的烽火中,韩信以"兵仙"之名载入史册,其"背水一战""十面埋...

韩信 2025-11-12 萧何:三杰之首的治国脊梁与制度奠基者在汉初“三杰”中,萧何以“镇国家、抚百姓、给馈饷、不绝粮道”的治国才能,与张良的运筹帷幄、韩信的攻城略地并称。他虽未亲临战场,却以制度构建、资源调度与人才举荐,...

韩信 萧何 2025-11-11 郑厉公的流亡与复仇:春秋乱世中的权力博弈公元前701年,郑庄公的离世为郑国埋下了长达二十余年的权力动荡伏笔。作为郑庄公的庶子,郑厉公(姬突)的命运因一场精心策划的政变而彻底改变,其流亡与复辟的历程,不...

郑国 2025-11-07 韩信临刑前:弃楚投汉,悔与不悔的千年之问公元前196年,长安未央宫钟室,一代兵仙韩信被吕后以"谋反"罪名处死。临刑前那句"吾悔不用蒯通之计,乃为儿...

韩信 2025-11-05 傅友德:大明开国的无双猛将与悲剧宿命傅友德(1327年—1394年),这位生于元末乱世、崛起于朱明王朝的宿州猛将,以七战七捷的北征传奇、平定巴蜀的果敢决绝、经略云贵的文治武功,成为明朝开国功臣中不...

朱明 傅友德 2025-11-03 萧何的两面:从“月下追贤”到“助吕诛将”的权力困局公元前206年,汉中军营外,萧何策马狂奔,衣襟沾满尘土。他追回的不仅是韩信,更是一个帝国的未来。但二十年后,这位“汉初三杰”之首却亲手设计,将韩信诱入长乐宫钟室...

韩信 萧何 2025-10-23 权谋漩涡中的生死棋局:萧何与韩信的命运共生“成也萧何,败也萧何”作为中国历史上最具戏剧张力的典故之一,将西汉开国功臣韩信的生死系于丞相萧何一人。然而,若将韩信之死简单归咎于萧何的“背叛”,则忽略了这场悲...

韩信 萧何 2025-10-23 兵仙余韵与权力漩涡:陈豨与韩信的师徒羁绊及其悲剧终章在楚汉相争的烽火中,韩信以“背水一战”“潍水淹龙且”等经典战役铸就“兵仙”之名,而其军事思想的传承者陈豨,却以一场牵动汉初格局的叛乱,在历史长卷中刻下复杂印记。...

韩信 龙且 2025-10-23 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘