“传位十四子”,“传位于四子”?雍正究竟有未篡改康熙的遗诏?这是很多读者都比较关心的问题,接下来就和各位读者一起来了解,给大家一个参考。

说起历史上的皇子夺嫡事件,最著名的莫过于唐代的玄武门之变和清代的九子夺嫡;前者血雨腥风、刀光剑影,后者暗流涌动,遍布玄机。

玄武门之变,形势所迫,李世民也无法掩盖政变的性质,只能在细节上做文章为自己洗白。

而九子夺嫡,雍正要的不仅是结果,还要过程的合法。

但是不管怎么说,只要不是嫡长子即位,只要不是皇帝公开确定接班人,即位的合法性就会大打折扣。

比如雍正的登基,因为康熙采用的是死后公开遗诏,所以他执政的合法性备受质疑。

直到现在,人们还在为康熙遗诏有没有被篡改而争论不休。

那么康熙的遗诏到底有没有被篡改?

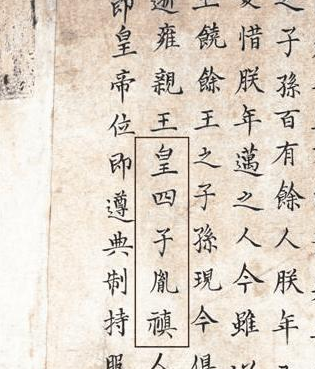

流传最广的说法,雍正命人将“传位十四阿哥”中的“十”上面加了一横,下面加了一钩,改为“于”,将继承人十四阿哥变成了自己。

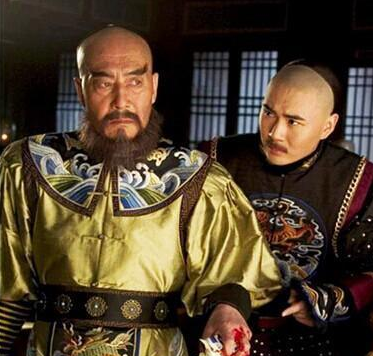

电视剧《雍正王朝》采用的就是这种说法:雍正帝在康熙帝病重之时,先是喂其毒酒,然后隆科多进来,直接篡改遗诏。

这种说法适合阴谋论,很多观众认可这一说法。

但是,一些历史爱好者,对此不敢苟同,甚至全盘否定这一说法。

理由非常简单,那就是在清代,“於”和“于”字都是写为“於”的,是繁体字,根本无法篡改。

汉代许慎的《说文解字》对“于”做了解释——当时的“于”被写为“亏”。他说:“于,於也”——即这两个字是一样的,都是语气词。

也就是说并非是正式文件中必须使用“於”,不可以使用“于”,“于”不是简化字,“於”也不是繁体字。

所不同的是,书法家在写“于”的时候,喜欢写成“於”。

理论上说,如果起草圣旨的是汉人,可能写成“於”,如果是个满人,则有可能写成“于”。

但是,即使篡改了汉文版遗诏,遗诏还有满、蒙两种文字,无论如何是无法修改的。

所以,如果真的存在康熙遗诏的话,遗诏是没有被修改过的。

但如果康熙临终的时候,根本就没有来得及立遗嘱,或者大家看到的,根本就不是康熙立下的遗嘱,讨论修改没有就失去意义了。

清史稿的记载是,康熙驾崩前宣读遗诏。

而《上阁内谕》和《清世宗实录》记载,康熙帝驾崩之时,当时的大臣们并没有看到遗诏,而是先由隆科多口头宣读遗命。

等到三天之后,康熙遗诏才被拿出来颁布天下。

换言之,大家看到的康熙遗诏,并不一定是康熙帝亲笔所写。

隆科多当时说话一言九鼎,因为他身为九门提督,手握兵权。

最有能力竞争皇位的十四皇子没有在京,他不用考虑,也会站在四皇子这边。

主要当事人没有在康熙身边,当他回来是木已成舟,十四阿哥还有资格辨别遗诏真伪吗?

这时雍正已经登基,辨别遗诏能改变一切吗?

遗诏的三种文字,已经注定康熙遗诏不能修改,但是前提是康熙立下了遗诏,并且在京的大臣看到的就是康熙亲笔写下的遗诏。

三天时间才让大家看到遗诏,遗诏的真实性大打折扣,并不一定是修改,有可能直接就是伪造的。

所以我们说,康熙遗诏根本就无法证明雍正帝的皇位是合法的。

真正使雍正帝有着是否谋朝篡位争议的谜团,则是另有原因。

对此说法,肯定有人反对,因为《清圣祖实录》写得明明白白:“寅刻,召皇三子诚亲王允祉等,理藩院尚书隆科多,至御榻前,谕曰:“皇四子人品贵重,深肖朕躬,必能克承大统,著继朕登基,即皇帝位”。

以实录来看,即使康熙没有留下遗诏,即使遗诏并非康熙帝亲笔所写,但是这么多皇子和大臣隆科多在场聆听康熙指定四阿哥接班的遗言,不比遗诏更真实,更具有合法性吗?

但是仔细推敲,这种记载可信度不高,因为这种说法出炉的时候,当事人已经不在人世了。

最初的说法,跟记载中的说法完全不同。

雍正刚上任的元年八月,雍正对大臣说:“命朕缵继统绪,于去年十一月十三日仓促之间,一言而定大计”。

这说明康熙帝临终传位给雍正帝,诸位皇子和大臣当时没有在场。

雍正二年,雍正帝的说法又变了:“前岁十一月十三日,皇考始下旨意,朕竟不知,朕若知之,自别有道理。皇考宾天之后,(隆科多)方宣旨于朕”。

到了雍正四年,还是出于雍正之口,继位又有了第三种说法:“皇考升遐之日,召朕之诸兄弟及隆科多入见,面降谕旨,以大统付朕”。

这时候,八爷党被基本清除,已经没有发言权,雍正才说康熙生前颁布遗诏,七位皇子名字在场聆听,真的是“死无对证”。

这种说法,就是《清圣祖实录》中的具体记载。

也就是说,《清圣祖实录》关于接班过程的记载,是在事发多年后写下的,当事人要么已经死去,要么被圈禁,无法出来否定。

综上所述,雍正接班过程随着时间改变而不断更新,说法不一。

如果真的是临终前指定了四皇子接班,在第一时间就该这样说,这样更有利于稳定大局,证明自己接班合法性。

可是那时候,雍正帝偏偏闪烁其词。

等到雍正四年开始,反对派被清除之后,康熙生前指定接班人,七位皇子在场的说法才出炉,可是这时候还没有公布都是哪些皇子在场。

到了雍正七年,才公布了七位皇子的名字。

到了雍正帝的儿子乾隆帝在位的乾隆六十年,在记述康熙、雍正两朝皇权交替过程的时候,乾隆帝并没有采用父亲雍正帝修的《清圣祖实录》中关于七位皇子在场的说法,而是写道:

“六十一年十一月,圣祖在申昜春园不豫,命代祀圜丘。甲午,圣祖大渐,召于 斋宫,宣诏嗣位。圣祖崩。”

召谁了?没有记载。

那么乾隆帝为什么没有采用父皇非常肯定的说法?

很大可能在于这个记载不是原始的,跟雍正几次说法有矛盾。

康熙帝在晚年虽然对老四胤禛重用,但更是重用于皇十四子胤禵为大将军王。

以至于使当时朝野有了“圣意欲传大位于胤禵”的猜测。

康熙帝对此传言不可能不了解,在他油尽灯枯的时候,应该明火执仗地宣布继承人,不该暗箱操作,这样更不利于安定团结。

如果那样,谁还会质疑四皇子接班合法性。

当然这只是一种假设。

总的来说,雍正是和合格的皇帝。他在位十三年,实施新政,在康雍乾盛世中起到了承上启下的重要作用,功不可没。

就像唐太宗那样,只要政绩斐然,国家承平,关爱子民,你执政是否合法,英雄不问来路,皇帝爱谁谁,真的不重要了。

在清朝历史的长河中,雍正皇帝的继位一直是一个备受争议的话题,其中“雍正改遗诏”的说法更是流传甚广,成为众多历史爱好者、学者探讨的焦点。那么,雍正改遗诏这一说法究...

雍正如何继位的 2025-04-17 雍正除掉年羹尧真相:权力博弈下的必然结局在清朝雍正年间,年羹尧案堪称轰动一时的重大政治事件。年羹尧,这位曾经位极人臣、威震西北的大将军,最终却落得个被赐自尽的悲惨下场。雍正为何要除掉年羹尧?这背后隐藏...

雍正如何继位的 年羹尧 2025-04-16 定妃与密妃:宫廷地位差异背后的多重因素探析在清朝后宫的历史长河中,定妃与密妃都是康熙帝的嫔妃,然而她们在宫廷中的地位和影响力却存在显著差异。一、入宫背景与家族支持定妃万琉哈氏,原为正黄旗包衣,后抬入正黄...

康熙的儿子们 定妃 2025-04-14 卫琳琅的历史原型:康熙良妃觉禅氏在热门小说及影视作品《寂寞空庭春欲晚》中,卫琳琅这一角色给观众和读者留下了深刻印象。她身世坎坷、情感纠葛,与康熙皇帝、纳兰容若之间的爱恨情仇令人动容。而卫琳琅并...

康熙的儿子们 纳兰容若 2025-04-10 胤禔是雍正吗?解析康熙朝皇长子与雍正帝的真实关系胤禔(1672年3月12日—1734年11月25日),清朝康熙帝第五子(因前四子早夭而成为事实上的皇长子),生母为惠妃乌拉那拉氏,而雍正帝(1678年12月13...

康熙的儿子们 雍正如何继位的 2025-04-09 雍正为何不杀老十四:复杂局势下的权衡抉择在清朝历史的风云变幻中,雍正与老十四胤禵这对同母兄弟的恩怨情仇,一直是后人津津乐道的话题。尤其是雍正即位后,面对曾经在皇位争夺中激烈对抗的老十四,却并未将其处死...

雍正如何继位的 2025-04-08 周昌之父:历史迷雾中的家族传承与精神底色在历史的长河中,周昌(周培公)以其卓越的才能和传奇的经历,成为康熙年间的重要谋臣。然而,关于他的父亲,历史资料却众说纷纭,留下了诸多谜团。这些谜团如同历史长河中...

康熙的儿子们 周培公 2025-04-03 红楼梦醒:曹雪芹的贵族往事与文豪炼成记康熙五十四年的南京江宁织造府,一声啼哭划破朱门深院的寂静。谁也没想到,这个含着金汤匙出生的公子哥,将在百年后化作中国文学史上的璀璨星辰。曹雪芹,这个历经繁华到沧...

康熙的儿子们 曹雪芹 2025-04-03 康熙三位皇后:赫舍里氏、钮祜禄氏与佟佳氏,后宫中的政治与深情康熙,作为清朝历史上在位时间最长的皇帝,其后宫生活也备受关注。在康熙的一生中,共有三位皇后与他共度风雨,她们分别是孝诚仁皇后赫舍里氏、孝昭仁皇后钮祜禄氏和孝懿仁...

康熙的儿子们 孝诚仁皇后 2025-04-03 揭秘十三爷胤祥的真实死因在清朝的历史长河中,十三爷胤祥以其卓越的才能、忠诚的品质和悲惨的命运而备受关注。作为康熙帝的第十三子,胤祥在雍正帝即位后,成为了雍正朝最显要的人物之一。然而,这...

康熙的儿子们 雍正如何继位的 2025-04-02 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘